Canceled Futures, Endless Pasts.

Speculative Fiction on and Archival Subversions of the (Post)colonial Condition.

Kolonialismus im Kontext arabischer Gesellschaften auf eine lineare Erinnerung an bekannten historischen Episoden zu reduzieren – Besatzung, Widerstand, Befreiung, ein Epilog über die verbleibenden Überreste der kolonialen Vergangenheit, die vielleicht im Laufe der Zeit verblassen -, würde die Komplexität zu stark vereinfachen. Der Kolonialismus ist in der Region keine Vergangenheit, an die wir uns mit dem Schmerz des Verlustes und dem Stolz der nationalen Wiederherstellung erinnern. Stattdessen ist er eine Gegenwart, die sich als Vergangenheit ausgibt, ein Geflecht aus zunichtegemachten Zukünften, die darauf warten, zurückgefordert zu werden, um sie eventuell lebenswert zu machen.

Wie die Anthropologin und Historikerin Ann Laura Stoler anmerkt, „haben koloniale Einflüsse kein Eigenleben. Sie wickeln sich um zeitgenössische Probleme [… so sehr], dass sie ihre sichtbare und identifizierbare Präsenz im Vokabular, in der konzeptionellen Grammatik und in den Idiomen aktueller Anliegen verlieren können.“ Aus dieser Perspektive heraus und angesichts der allgegenwärtigen Verstrickung der kolonialen Vergangenheit mit der Gegenwart, scheint der Versuch, Kolonialität losgelöst von den Lebensweisen und der politischen Ökonomie der Region zu betrachten, nicht möglich, ohne diese Modi selbst zu hinterfragen. Wie anders hätte unsere Existenz aussehen können?

Das Spotlight-Programm der 16. Ausgabe von ALFILM präsentiert eine Auswahl von Filmen, die, wenn auch in unterschiedlichen Stilen und Kontexten, die gleiche Frage stellen und sich mit Problemen der arabischen Region und ihrer Bewohner:innen auseinandersetzen. Ob durch spekulative Fiktion, Ausflüge in magische Welten oder subversive Eingriffe in Archivmaterial, das die Einflüsse und Irrtümer offenlegt, die den vorherrschenden Erzählungen und Bildern zugrunde liegen, laden uns die Filme des Programms ein, kritisch auf Kolonialität und das koloniale Erbe zu blicken. Sie tun dies nicht nur, indem sie die vom Kolonialismus und dessen Nachwehen geprägten Wirklichkeiten – wie Ausbeutung, Enteignung, Unrecht, unterdrückerische Regime und rassistische Gewalt – darstellen, sondern indem sie die unvermeidlichen, durch die Kolonialität geschaffenen Realitäten untergraben und das, was wir lange Zeit als normal angesehen haben, ins Wanken bringen. Die (post-)koloniale Situation ist in den Filmen dieses Spotlight-Programms allgegenwärtig, aber statt als selbstverständlich hingenommen zu werden, wird sie auf Schritt und Tritt in Frage gestellt und neu erdacht und regt zum Entstehen neuer Welten an. Ein verbindendes Element ist dabei die Umarmung der Zukunft als eine Form des kritischen Erzählens und des Auseinandersetzens mit den gegenwärtigen Verhältnissen, anstatt auf den Trümmern der Vergangenheit zu verweilen.

In Silent Storms (2024) zeigt die französisch-algerische Filmemacherin Dania Reymond-Boughenou, wie in einem fiktiven Land, das stark an Algerien erinnert, ein mysteriöser gelber Staub aus einer ländlichen Gegend aufsteigt, in der sich während der französischen Kolonialzeit und dem anschließenden Bürgerkrieg unzählige Gräueltaten ereignet haben. Der Staub wird bald zu wütenden Stürmen, die über das Land fegen und zu einer Naturkatastrophe werden. Währenddessen kehren Verstorbene zurück – oder weigern sich zu gehen – und legen so eine nicht abgeschlossene, gewaltsame Vergangenheit offen. Können sich Gegenwart und Vergangenheit versöhnen und die Lebenden eine Welt ertragen, die von Untoten heimgesucht wird?

Auf ähnliche Weise tauchen in Agora von Ala Eddein Selim (2024) drei Wiedergänger:innen in einer abgelegenen tunesischen Stadt auf. Ihre plötzliche Rückkehr – oder vielmehr ihr Unwille, ihren eigenen Tod anzunehmen- beunruhigt die Einwohner:innen, ihre Familien und die Behörden. Nur die Tiere scheinen zu begreifen, was um sie herum passiert. Die mysteriöse Anwesenheit der Wiederkehrer:innen, die weder lebendig noch tot sind, scheint hier als politischer Kommentar auf das gegenwärtige Tunesien zu dienen, ein Land, das in seinem kolonialen Trauma gefangen ist. In Perfumed with Mint, dem Spielfilmdebüt des ägyptischen Filmemachers Muhammad Hamdy, bewegen wir uns durch einen surrealen Kosmos aus Schatten und Schreinen und beobachten wie die Toten als Minzblätter auf den Körpern ihrer Verwandten weiterleben. Ob es sich bei dem, was wir sehen, um das Jenseits, eine haschischinduzierte Halluzination oder eine Vision der Welt der Lebenden, die von Angst erdrückt untergeht, handelt, ist dabei nie klar. Anspielungen auf die Notlage der Ägypter:innen – das Leben nach einer niedergeschlagenen Revolution und unter dem Einfluss eines allmächtigen Regimes der Angst, das lediglich ein Gesicht der Tyrannei durch ein anderes ersetzt – ziehen sich als roter Faden durch die sich entfaltenden Geschichte.

Im Spielfilmdebüt der französisch-marokkanischen Regisseurin Sofia Alaoui – Animalia (2023) – erwartet Hauptfigur Oumaïma die Geburt ihres Kindes, in eine Welt, die selbst an der Schwelle zu einer Wiedergeburt steht – eine Welt, in der Menschen und Nichtmenschen miteinander verbunden sind und die Natur ihre Herrschaft zurückgewinnt, indem sie sich auf das Übernatürliche beruft. Hier scheint das Postkoloniale im Begriff zu sein, seine Kolonialität zu überwinden, wenn das Posthumane in den Vordergrund tritt. In Lyd (2023) von Sarah Ema Friedland und Rami Younis erzählt die palästinensische Stadt Lyd ihre eigene Geschichte: von ihrer florierenden Zeit während der osmanischen Herrschaft über den blühenden Modernisierungsprozess des frühen 20. Jahrhunderts bis hin zur britischen Besatzung, gefolgt von der Nakba und den darauffolgenden Massakern und Vertreibungswellen. Der Film wechselt dabei zwischen der Vergangenheit der Stadt, ihrer Gegenwart und einer animierten fiktiven Version ihrer Geschichte – einer spekulativen Vorstellung dessen, was aus der Stadt hätte werden können, wenn es den Kolonialismus nie gegeben hätte. A Fidai Film (2024) von Kamal Aljafari versucht ebenfalls, ein Bild von Palästina vor und nach der Nakba zu präsentieren – nicht indem man sich einen vorkolonialen Zustand vorstellt, wie es in Lyd der Fall ist, sondern vielmehr durch das Überwinden von kololnialen Bildern, das Aneignen kolonialer Erzählungen und das Zusammenstellen eines Gegenarchivs, das sich mit der Untergrabung – wenn nicht gar Sabotage – der facettenreichen, von der Besatzungsmacht erstellten, Sammlung von Filmmaterial, befasst. Ausgehend von seiner Arbeit an A Fidai Film und früheren Projekten wird Kamal Aljafari in einer Masterclass über die Möglichkeiten dekolonialer Ansätze im Umgang mit Archivmaterial reflektieren.

True Chronicles of the Blida Joinville Psychiatric Hospital in the Last Century, when Dr Frantz Fanon Was Head of the Fifth Ward between 1953 and 1956 ist die fiktionale Biographie von Frantz Fanon (1925-1961), einer prominenten Schlüsselfigur der dekolonialen Bewegung. Auf Grundlage von Archivrecherchen, Dokumentarfilmen und Zeitzeugeninterviews konzentriert sich Regisseur Abdenour Zahzah auf die Zeit, in der Fanon in einer psychiatrischen Klinik in Blida (Algerien) arbeitete, und zeigt auf, wie seine Konfrontation mit kolonialen psychiatrischen Praktiken seinen späteren Kampf gegen Rassismus und für Entkolonialisierung beeinflusste. In Schwarz-Weiß-Bildern gehalten und durch seinen ungewöhnlich langen Titel imitiert der Film die Sprache von historischem Filmmaterial, während er ihm gleichzeitig fiktionales Leben einhaucht und so seine immer noch aktuelle Bedeutung hervorhebt. Hiding Saddam Hussein von Halkawt Mustafa widmet sich einem anderen Kapitel: Der Film erzählt über die außergewöhnliche Jagd der amerikanischen Besatzungstruppen auf den ehemaligen irakischen Diktator und wirft ein Licht auf die neokolonialen Machtverhältnisse, die das soziale Gefüge des Irak seit Jahrzehnten zerrütten.

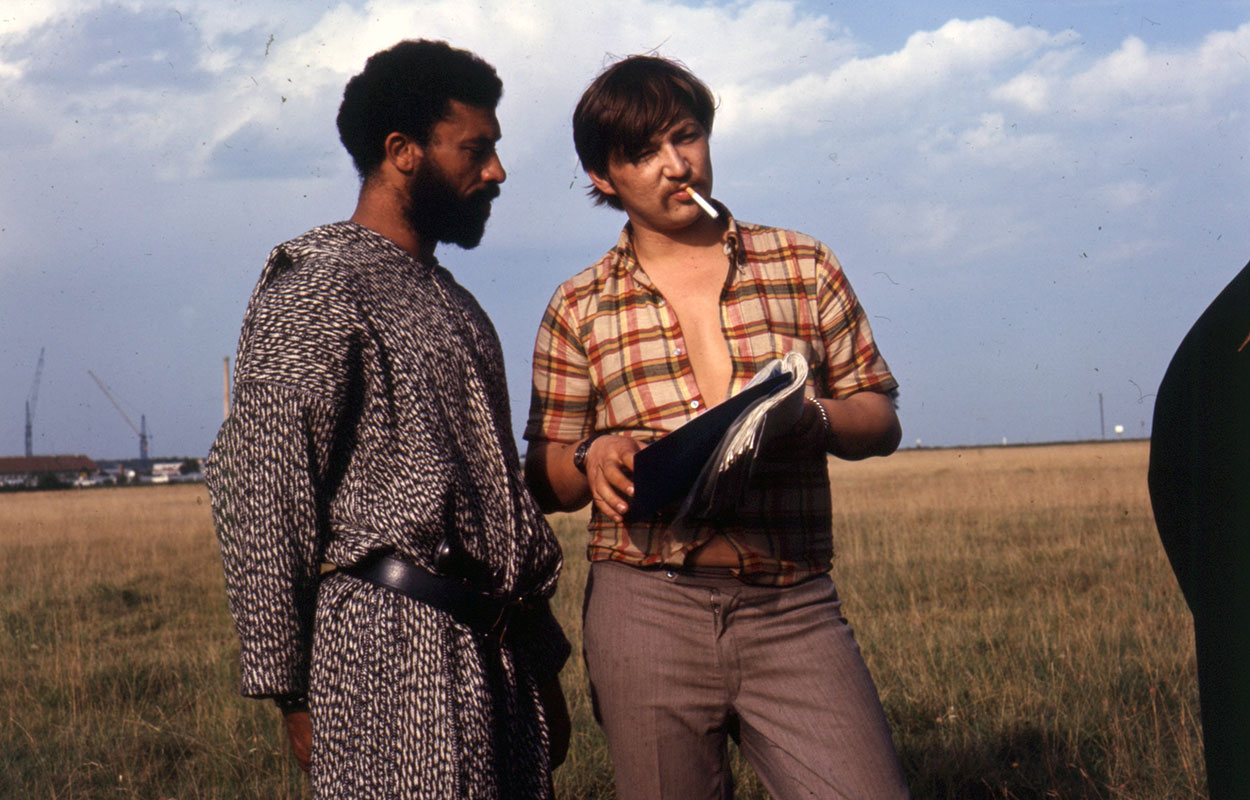

Neben aktuellen Produktionen bietet das Spotlight-Programm zwei Specials: Die erste Vorführung verfolgt den dekolonialen Ansatz und kehrt den Blick auf Deutschland und seine jüngere Geschichte, während die zweite einem Meilenstein des antikolonialen arabischen Kinos Tribut zollt. Den Anfang macht Viola Shafiks Dokumentarfilm My Name is Not Ali (2011), der die Vorgeschichte von Rainer Werner Fassbinders Film Angst essen Seele auf (1974), einem der ikonischsten Filme der deutschen Kinogeschichte, erzählt. Während Fassbinders Film oft als bahnbrechend für seine Auseinandersetzung mit Migration und Nachkriegsrassismus in Deutschland gepriesen wird, präsentiert Shafik eine Gegenerzählung, indem sie das tragische Leben des Hauptdarstellers El Hedi Ben Salem untersucht. Ihr Dokumentarfilm enthüllt schockierende Episoden, die den allgegenwärtigen Rassismus, Missbrauch und die Ausbeutung innerhalb der linken Filmszene in Westdeutschland aufdecken. Beim zweiten Film handelt es sich um Chronicle of the Years of Fire (1975) von Mohammed Lakhdar-Hamina, eine epische Saga über die algerische Revolution gegen den französischen Kolonialismus. Es ist dererste – und bisher einzige – arabische Film, der die Goldene Palme in Cannes gewann. Lakhdar-Hamina beschrieb sein Werk als Versuch, „mit Würde und Anstand von diesem Aufstand zu erzählen, der später zur algerischen Revolution wurde […] ein Aufstand der sich nicht nur gegen die Kolonialmacht richtet, sondern gegen gewisse Aspekte der menschlichen Natur.“